E3: ENERGÍA, ECOLOGÍA, ECONOMÍA

19.05.2024

Los riesgos de la hiperespecialización y de las decisiones de los expertos

Dr. Luca Ferrari

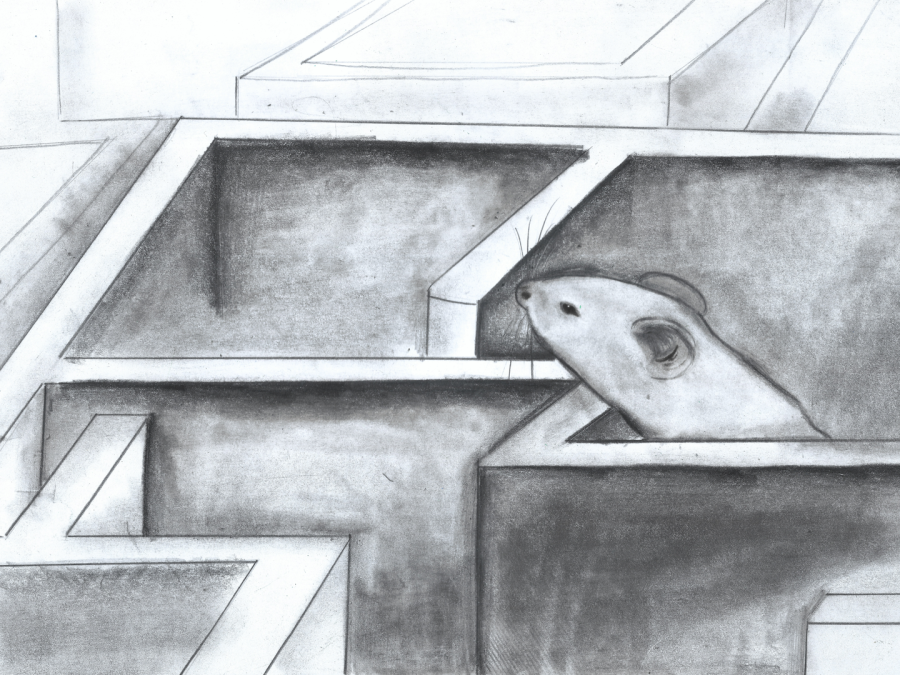

A pesar de la recomendación recurrente acerca de hacer trabajo inter, multi, y transdisciplinario, la formación académica de las últimas décadas tiende a favorecer la hiperespecialización. En este sistema de alta competencia del «publish or perish», los jóvenes que se quieren dedicar a la investigación lo saben muy bien: ¿para qué estudiar algo que no tiene un uso inmediato para una publicación rápida? Pero pasa igual en la docencia, donde el profesor prefiere impartir temas restringidos y afines a lo que ya conoce para invertir el tiempo de manera eficiente.

Este enfoque es útil para formar a profesionales que se ocupan de tareas relativamente repetitivas y con poco contenido innovador, pero que tienen ahora el riesgo de ser sustituidos por la automatización y las aplicaciones de la inteligencia artificial. Sin embargo, es una tendencia que permanece dentro de muchas disciplinas, donde nos gusta ser considerados «expertos» de un solo objeto de investigación, los dueños de un nicho seguro y que asumimos como parte de nuestra identidad.

Como expertos -de uno de los infinitos objetos del universo- creemos que tenemos el derecho de imponer la magnífica solución que hemos desarrollado en nuestros laboratorios a los usuarios que, evidentemente, no tiene mucho que aportar. Es revelador, en este aspecto, la reacción negativa de algunos académicos hacia un nuevo modelo de investigación impulsado en los últimos años por el Conahcyt, donde se habla de incidencia en la solución de problemas sociales apremiantes por medio de un “dialogo de saberes”[1] y la incorporación de las ciencias sociales y humanidades -la «H» agregada el acrónimo- en el proceso.

En la práctica, esto no es otra cosa que asumir la realidad que existe afuera de la torre de marfil del trabajo académico enfocado a la publicación arbitrada. La solución perfecta en laboratorio luego se enfrenta a un sinnúmero de problemas prácticos, desde la disponibilidad de insumos para su funcionamiento y mantenimiento a las condiciones climáticas y sociales de su uso, hasta el extremo de que puede no ser lo que realmente necesitan los usuarios.

La tendencia a la hiperespecialización aplica al mundo de las fuentes de energía. En mi paso por él, me he encontrado con muchos defensores acérrimos de una fuente particular que se considera ser la que mejor puede solucionar la crisis energética y ambiental que vivimos. En muchos casos, son personas de buena fe pero que me recuerdan la famosa cita de Marc Twain: «Si la única herramienta que tienes es un martillo, cada problema empieza a parecerse a un clavo». Todo lo anterior, me lleva a un webinario reciente en el que participé y en el que los panelistas nos preguntábamos si la energía nuclear es una fuente que tiene sentido en México para solucionar los problemas ambientales y de soberanía energética[2].

El nuclear es un tema muy controvertido y que genera mucha polarización. Es una fuente que representa, para algunos, el triunfo de la ciencia moderna y particularmente de la Física, que se considera como la reina de las ciencias del siglo XX. Con el cambio climático en el foco mediático, en varias partes del mundo se está impulsando la construcción de nuevas plantas nucleares como una forma de reducir las emisiones de CO2 y entregar energía confiable. En México, Morena está respaldando una iniciativa de ley para el desarrollo de tecnología nuclear que, se dice, puede proporcionar energía barata y segura, y apoyar la soberanía energética.

Las razones por las cuales considero que la fuente nuclear no es una buena opción a esta altura del partido son descritas con detalle en un reporte que recién publicamos[3] y no las voy a repetir aquí. En cambio, quiero volver al tema de los expertos que se consideran los únicos con derecho de tomar decisiones sobre temas que consideran solamente técnicos.

Desde el inicio del webinario que mencionaba, hubo muchos comentarios que descalificaban de antemano a los participantes por no ser ingenieros nucleares y no presentar las bondades de la fuente nuclear. De una manera superficial, esto podría tener un cierto fundamento pero, como se dijo desde el principio, el objetivo del evento no era revisar las ventajas de la energía nuclear, sobre la cual ha habido otros foros[4], sino, más bien, revisar cuáles pueden ser las implicaciones en cuanto a soberanía e impacto socioambiental de un nuevo impulso de esta fuente de energía a nivel nacional.

Como otros panelistas, mencioné desde el principio que no hay duda acerca de las ventajas que la fuente nuclear presenta en cuanto a densidad energética, factor de planta y bajas emisiones; temas sobre los cuales los ingenieros nucleares son quienes deben opinar. Pero, los problemas que enfrenta esa fuente son de otra índole y tienen que ver con lo que ocurre antes y después del funcionamiento de una central: el proceso de obtención del combustible y los residuos radioactivos.

La fuente nuclear no es renovable y depende de la minería de uranio, cuyo pico de producción fue en los años 80. Desde 1991, la extracción de uranio es inferior a los requerimientos mundiales y el déficit se ha cubierto con el reprocesamiento del plutonio de armas nucleares y el reciclaje del combustible agotado. En México, sólo hay un par de sitios potencialmente explotables, que necesitarían de cinco a diez años para producir y no hay tecnología nacional. Más importante, al igual que en el caso del petróleo, las inversiones en exploración de uranio se han disparado desde 2005, pero la producción se ha incrementado muy poco.

De nuevo, estamos experimentando los rendimientos decrecientes, situación típica de un recurso maduro, donde lo que queda son yacimientos más difíciles y de menor calidad y la consecuencia es un incremento constante de los costos que ya se han duplicado en la última década[5]. Por otro lado, el tema de la seguridad y, sobre todo, de los desechos radioactivos que deben resguardarse por decenas de miles de años no está resuelto ni con las nuevas tecnologías de los pequeños reactores modulares[6], que además todavía no están probados a escala comercial.

Finalmente, el tema que considero crucial es que, como sucede con las fuentes renovables, la infraestructura para el aprovechamiento de la energía nuclear depende fuertemente de los combustibles fósiles: la producción del combustible depende del diésel para la minería de uranio, de grandes cantidades de energía -frecuentemente proporcionada por gas- para el largo proceso de concentración y de enormes cantidades de concreto -que se hace con gas o carbón- para la construcción de la planta. La fuente nuclear no puede funcionar en un mundo sin energía fósil.

México pasó el pico del petróleo hace 20 años, el mundo está en él. A medida que el diésel escasee, el mantenimiento de los reactores más antiguos será cada vez más problemático. Necesitamos pensar a largo plazo: los reactores seguirán necesitando cuidados y refrigeración por décadas después de su desmantelamiento y si perdemos la estabilidad de la red, un apagón más prolongado podría causar problemas no deseados. Dado lo anterior, no es sostenible ni seguro ampliar el sector nuclear tomando en cuenta el legado que implica para cientos de generaciones futuras.

Tendríamos que empezar inmediatamente a construir lugares de almacenamiento profundo a largo plazo no muy lejos de los reactores existentes, mientras todavía tenemos los recursos y la energía fósil para hacerlo, y planificar el retiro seguro de la energía nuclear una vez que se haya agotado el combustible disponible.

En conclusión, espero haber mostrado cómo el debate sobre la oportunidad de considerar o no a la energía nuclear como una opción para el futuro, al igual de muchos otros temas, necesita de la participación de muchos expertos de diferentes disciplinas, pero también de la opinión de toda la sociedad. Como en el caso de otras fuentes, la nuclear no se escapa, por un lado, de la dependencia material -uranio- y energética -combustibles fósiles- y, por el otro, de la producción de desechos -residuos radioactivos: volúmenes pequeños, pero altamente peligrosos por miles de años-. Una vez más, no hay nada gratis en este universo, por lo que llegado a este punto hay que preguntarse: ¿para qué y para quiénes queremos usar la energía? Ciertamente no para mantener un sistema que está destruyendo la naturaleza y con ello la habitabilidad del planeta para la propia especie humana.

[1] El tema es explicado de manera sencilla en esta capsula https://www.youtube.com/watch?v=DG9IVbtSDtg

[3] Tornel C., Ferrari L., Masera O., 2024. Retos y problemas de la energía nuclear como una alternativa para México. Cuaderno Temático 5 PRONACES de Energía y Cambio Climático. https://conahcyt.mx/cuaderno-tematico-5/

[4] Ver por ejemplo el foro Soberanía energética, cambio climático y energía nuclear organizado por Morena donde participaron solo ponentes a favor de la fuente nuclear: https://www.youtube.com/live/INZ148NaSrY?app=desktop o la serie de artículos aparecidos en La Jornada a firma de Antonio Gershenson https://www.jornada.com.mx/autores/Antonio%20Gershenson

[5] https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/uranium-resources/supply-of-uranium.aspx

[6] Krall L. M., Macfarlane A. M., Ewing, R. C., 2022. Nuclear waste from small modular reactors. Proceedings of the national academy of sciences, 119(23), e2111833119. https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.2111833119