22 de octubre de 2025

Clinopodium mexicanum, aporte medicinal del semidesierto queretano

Ana Karen Krieg Álvarez

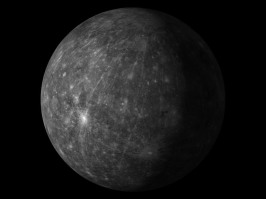

En el semidesierto queretano crece una planta poco conocida, de flor anaranjada y propiedades ancestrales: Clinopodium mexicanum; una especie que despertó el interés del equipo multidisciplinario de investigación encabezado por el Dr. Juan Fernando García Trejo, el cual, desde el Laboratorio de Bioingeniería del Campus Amazcala de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), estudia su viabilidad para un aprovechamiento sustentable, científico y ético.

Clinopodium mexicanum, tradicionalmente utilizado por comunidades rurales como ansiolítico, antiinflamatorio y, paliativo para dolores estomacales y cólicos es una de numerosas especies nativas con propiedades medicinales que, hasta hoy, permanecen fuera del radar de la industria farmacéutica.

A decir del investigador de la Facultad de Ingeniería de la UAQ, «la bioingeniería nos permite estudiar a fondo cómo crecen y se desarrollan estas plantas, cómo reproducirlas, modularlas e, incluso, inducirlas a generar los compuestos que nos interesan». En el caso de Clinopodium mexicanum, conocida popularmente como «poleo», «poleo verde», «toronjil de monte» y «toronjil de menta», la bioingeniería posibilita su aprovechamiento basado en el entendimiento de su entorno natural.

Analgésica, antiinflamatoria, ansiolítica y anticancerígena son las propiedades reportadas en la planta por la literatura, cuyo aprovechamiento enfrenta la dificultad de su traslado desde su hábitat silvestre al invernadero. La dificultad para adaptarla a nuevos sustratos, su sensibilidad a los cambios de entorno y la dependencia a su microbiota nativa -organismos microscópicos asociados a sus raíces- son también barreras para su aprovechamiento.

Para enfrentar estos obstáculos, el equipo de investigación replicó las condiciones exactas del suelo donde naturalmente crece la planta, observando que Clinopodium mexicanum sobrevive en condiciones de estrés extremo; una condición adversa que activa sus mecanismos de defensa y, con ellos, la producción de compuestos bioactivos.

«Estar en Querétaro nos permite ver una gama impresionante de plantas estresadas que han podido sobrevivir a las condiciones desérticas: mucho calor en la mañana, con temperaturas de 30°C, y frío por la noche, con 12°C. Hemos encontrado en el semidesierto queretano y mexicano, en general, un potencial enorme de una resiliencia generadora de respuestas químicas valiosas para la medicina».

Uno de los pilares del trabajo ha sido recuperar los saberes tradicionales de las comunidades indígenas y rurales que utilizan esta planta para tratar diferentes dolencias. «Hay evidencia escrita en estudios realizados en 1978 sobre Clinopodium mexicanum sobre cómo los otomís la utilizaban para los dolores de estómago».

De acuerdo con el investigador, estos estudios sugieren la presencia de moléculas capaces de actuar directamente sobre el músculo liso, lo que resulta relevante para quienes han padecido afecciones como incontinencia urinaria o cistitis, sobre todo, ante el hecho de que varios fármacos antes prescritos para tratarlas han sido descontinuados.

El Dr. García Trejo estableció dos escenarios para el estudio de Clinopodium mexicanum: “Uno, o vamos y seguimos explotando la planta o, dos, empezamos a tomar acciones para controlarla, estimularla y que produzca los compuestos que nosotros queremos».

Colaboradora del estudio, la M. en C. Aurora Mariana Alvarado realizó una profunda caracterización fitoquímica de la planta, mientras que la Dra. Isabel Nieto Ramírez adaptó su cultivo al invernadero. Ambas contribuciones han sido fundamentales para sentar las bases de un aprovechamiento sustentable.

Actualmente, no existe una normativa específica para Clinopodium mexicanum, ni estudios biológicos profundos que lo respalden, ya que, «ni siquiera se conoce la planta». Aunque se sabe de su existencia y de algunos de sus usos tradicionales, en el ámbito científico permanece inexplorada.

En la opinión del Dr. García Trejo, sólo aquellas especies con usos medicinales mayormente reconocidos han sido objeto de investigación, aunque, incluso en esos casos, las regulaciones son limitadas, lo que refleja la necesidad urgente de generar conocimiento formal sobre su composición, efectos y potencial farmacológico.

Lejos de buscar la producción industrial de esta especie, lo que el investigador propone es un modelo de producción sustentable que beneficie directamente a las comunidades que la han preservado durante siglos. «La idea no es sacar la planta del campo y llevarla a una fábrica, sino llevar la fábrica al campo, que las comunidades aprendan a cultivarla de forma controlada, a extraer sus compuestos y a generar valor de ello».

El verdadero reto no está sólo en la investigación científica, sino en construir un ecosistema que permita su continuidad. Hoy en día, aunque México otorga becas para el estudio de posgrados, los investigadores enfrentan dificultades para escalar sus proyectos o vincularlos con la industria. «Faltan puentes entre la ciencia y las empresas. Si el gobierno facilitara esos vínculos, podríamos avanzar muchísimo. No se trata de convertir esto en una industria farmacéutica transnacional, sino en biofábricas locales que generen bienestar en los lugares de origen».

En colaboración con otros laboratorios del Campus Amazcala de la UAQ, como el de metabolitos secundarios, y con especialistas en áreas como taxonomía, ecología y biotecnología, el equipo del Dr. García Trejo sigue desentrañando los secretos de Clinopodium mexicanum y de otras plantas nativas con alto potencial. «Nos queda mucho por investigar, pero también mucho por conservar. Este es sólo el principio».